Del caudal del Orinoco puede nacer una Venezuela diversificada, descarbonizada y con voz en la seguridad energética y alimentaria global

Del caudal del Orinoco puede nacer una Venezuela diversificada, descarbonizada y con voz en la seguridad energética y alimentaria global

El río Orinoco, con una cuenca de aproximadamente 990.000 km² que se extiende entre Venezuela (76%) y Colombia (24%), constituye uno de los sistemas hidrográficos más caudalosos del planeta. Su descarga media, estimada en 33.000 m³/s, lo ubica entre los cinco ríos de mayor caudal del mundo (Latrubesse, 2008).

Más allá de su importancia ecológica, el Orinoco representa un potencial estratégico para el desarrollo de Venezuela y la región amazónica-caribeña. Su cuenca concentra recursos hídricos, energéticos, agrícolas y de biodiversidad que pueden ser aprovechados de manera integral para generar energía limpia, alimentos, transporte fluvial y servicios ambientales.

Este artículo explora una visión del Orinoco como plataforma multipropósito, contrastando su potencial con el de otros grandes sistemas fluviales (Amazonas, Mississippi, Nilo, Mekong, Yangtsé, Danubio) que ya han sido integrados en estrategias nacionales o regionales de desarrollo.

1. Potencial hidroeléctrico del Orinoco

El aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del Orinoco se concentra actualmente en el río Caroní, donde se ubican los complejos Guri, Macagua y Caruachi, que en conjunto suman una capacidad instalada superior a 16.000 MW (CVG Electrificación del Caroní, 2020).

Si bien este es uno de los mayores complejos hidroeléctricos del mundo, el potencial adicional de la cuenca es considerable. Diversos estudios identifican oportunidades para pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas en afluentes como el Caura y el Ventuari, que permitirían electrificar comunidades amazónicas y garantizar redundancia al sistema.

Comparativamente:

El Yangtsé en China sustenta la represa de las Tres Gargantas, con 22.500 MW, la mayor del planeta.

El Nilo, a través de la presa de Asuán y la Gran Presa del Renacimiento en Etiopía, se ha convertido en columna vertebral de la generación eléctrica e irrigación en el noreste de África (Whittington et al., 2014).

El Orinoco, pese a tener un caudal promedio mayor que el Mississippi (16.200 m³/s), continúa infrautilizado en términos de desarrollo hidroeléctrico integral.

2. Hidrógeno y transición energética

La transición hacia una economía descarbonizada otorga al Orinoco un papel emergente como fuente de hidrógeno verde. La disponibilidad de electricidad hidroeléctrica, combinada con recursos solares y eólicos de Guayana, permitiría instalar electrolizadores de gran escala para producir hidrógeno mediante electrólisis del agua.

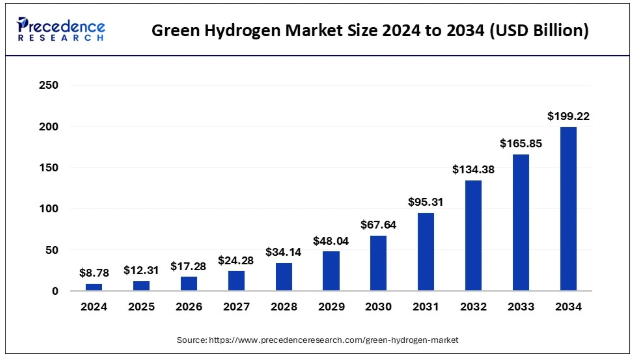

El mercado potencial del hidrógeno verde es inmenso, proyectándose que crecerá de miles de millones a cientos de miles de millones de dólares para 2030 y más allá, impulsado por los objetivos de descarbonización y la transición energética global. Sus principales impulsores incluyen el desarrollo de la tecnología de electrólisis, la reducción de los costos de las energías renovables y la creciente demanda en sectores difíciles de descarbonizar como la industria pesada, el transporte marítimo y la aviación. Las políticas gubernamentales, la inversión en energías limpias y los avances tecnológicos como los electrolizadores serán fundamentales para desbloquear este potencial

El tamaño del mercado mundial de hidrógeno verde representó USD 8,78 mil millones en 2024 y se prevé que aumente de USD 12,31 mil millones en 2025 a aproximadamente USD 199,22 mil millones para 2034, expandiéndose a una CAGR del 41,46% entre 2025 y 2034.

De forma complementaria, el gas natural asociado a la Faja Petrolífera del Orinoco puede servir como insumo para hidrógeno azul con captura de CO?. Ello posicionaría al Orinoco como un polo de exportación de hidrógeno y amoníaco hacia mercados europeos y asiáticos, replicando modelos en desarrollo en el norte de África y la península arábiga (IEA, 2022).

Comparativamente:

El Mississippi ha sido clave en el desarrollo logístico de biocombustibles y etanol en EE.UU.

El Mekong sostiene un programa de interconexión hidroeléctrica entre seis países del sudeste asiático.

El Orinoco, con salida directa al Atlántico, podría constituirse en un centro hemisférico de hidrógeno.

3. Agricultura, riego y seguridad alimentaria

Las llanuras del Orinoco abarcan cerca de 30 millones de hectáreas, de las cuales una fracción mínima se cultiva de forma intensiva (FAO, 2016). La disponibilidad de agua y suelos relativamente planos permiten pensar en un programa de agricultura irrigada a gran escala, que podría replicar los logros del Cerrado brasileño y del valle del Mississippi.

Potenciales productivos:

Cultivos de arroz, maíz, soya, caña de azúcar y palma aceitera.

Producción de biomasa y bioenergía a partir de residuos agrícolas.

Capacidad de sostener dos cosechas anuales mediante riego controlado.

Comparativamente:

El valle del Mississippi constituye la base agrícola de EE.UU., con más de 125 millones de hectáreas cultivadas.

El Danubio articula corredores agroindustriales de Europa central y oriental.

El Orinoco podría convertirse en un granero regional con potencial exportador hacia el Caribe y Europa.

4. Navegación y logística fluvial

El Orinoco es navegable hasta Puerto Ayacucho, unos 1.600 km desde el Atlántico, y con dragado adicional podría integrarse con la red fluvial colombiana (río Meta). Esto lo convertiría en un corredor bioceánico natural que conecta el Caribe y el Atlántico con los Andes y la Amazonía.

Comparativamente:

El Mississippi moviliza más de 500 millones de toneladas de carga al año, convirtiéndose en el principal corredor fluvial logístico del hemisferio norte (USACE, 2019).

El Yangtsé es la arteria económica de China, con 2.500 millones de toneladas anuales transportadas.

El Orinoco, pese a su caudal, apenas mueve una fracción marginal de ese volumen.

5. Acuicultura y proteínas azules

La cuenca del Orinoco alberga una biodiversidad ictiológica notable, con más de 1.000 especies de peces registradas (Lasso et al., 2011). Esto constituye la base para desarrollar una acuicultura de gran escala, en sistemas de jaulas flotantes y estanques integrados con agricultura.

Comparativamente:

El Mekong es el sistema fluvial de mayor productividad pesquera continental del mundo, con más de 2 millones de toneladas anuales.

El Nilo sostiene la seguridad alimentaria de Egipto mediante pesca y acuicultura intensiva.

El Orinoco podría convertirse en un exportador de proteínas acuáticas para el Caribe y Sudamérica.

6. Dimensión ambiental y climática

La cuenca del Orinoco constituye un sumidero global de carbono gracias a sus bosques, humedales y turberas. Su preservación es esencial no solo para Venezuela sino para la estabilidad climática del hemisferio. Integrar su gestión con mercados internacionales de créditos de carbono puede generar ingresos complementarios y alinear incentivos de conservación.

Comparativamente:

El Amazonas se reconoce como el mayor reservorio de carbono tropical.

El Danubio es modelo de cooperación ambiental transfronteriza en Europa.

El Orinoco tiene la posibilidad de convertirse en un laboratorio global de economía verde tropical.

El Orinoco como horizonte de desarrollo: Del caudal al porvenir

Tenemos entonces que el Orinoco posee un potencial estratégico comparable con los grandes ríos del planeta. Su desarrollo integral no debe ser concebido únicamente como una fuente de energía hidroeléctrica, sino como un sistema multifuncional capaz de articular generación eléctrica, producción de hidrógeno verde, transporte fluvial, riego, acuicultura y cadenas agroindustriales. En este sentido, el Orinoco constituye una plataforma idónea para que Venezuela diversifique su economía, transite hacia la descarbonización y se posicione como un actor relevante en la seguridad energética y alimentaria global.

La experiencia internacional confirma esta hipótesis. El Mississippi en Estados Unidos se ha consolidado como eje logístico y agrícola; el Yangtsé en China combina hidroelectricidad, navegación e industria manufacturera; y el Mekong en el Sudeste Asiático integra seguridad alimentaria con exportaciones energéticas. En todos estos casos, los ríos han sido transformados en motores de desarrollo nacional y regional mediante políticas de Estado sostenidas, inversión en infraestructura y mecanismos de gobernanza multiescalar.

El desafío venezolano, por tanto, radica en construir un modelo institucional que logre traducir el potencial natural del Orinoco en desarrollo sostenible. Ello requiere una gobernanza ambiental robusta, marcos regulatorios claros, cooperación internacional y la incorporación de comunidades locales en los procesos de planificación. Así será posible que el Orinoco evolucione de recurso desaprovechado a eje estructurante de un modelo nacional e internacional de energía limpia, bioeconomía y prosperidad compartida.

David Morán Bohórquez es ingeniero industrial, miembro de la Comisión de Energía de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y del Consejo Directivo de CEDICE Libertad